Лизосомы в растительной и животной клетки. Сравнение строения животной и растительной клетки. Основные сходства и различия

По своему строению клетки всех живых организмов можно разделить на два больших отдела: безъядерные и ядерные организмы.

Для того чтобы сравнить строение растительной и животной клетки, следует сказать, что обе эти структуры принадлежат к надцарству эукариот, а значит, содержат мембранную оболочку, морфологически оформленное ядро и органеллы разного назначения.

| Растительная | Животная | |

| Способ питания | Автотрофный | Гетеротрофный |

| Клеточная стенка | Находится снаружи и представлена целлюлозной оболочкой. Не меняет своей формы | Называется гликокаликсом – тонкий слой клеток белковой и углеводной природы. Структура может менять свою форму. |

| Клеточный центр | Нет. Может быть только у низших растений | Есть |

| Деление | Образуется перегородка между дочерними структурами | Образуется перетяжка между дочерними структурами |

| Запасной углевод | Крахмал | Гликоген |

| Пластиды | Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты; отличаются друг от друга в зависимости от окраски | Нет |

| Вакуоли | Крупные полости, которые заполнены клеточным соком. Содержат большое количество питательных веществ. Обеспечивают тургорное давление. В клетке их относительно немного. | Многочисленные мелкие пищеварительные, у некоторых – сократительные. Строение различно с вакуолями растений. |

Особенность строения растительной клетки:

Особенность строения животной клетки:

Краткое сравнение растительной и животной клетки

Что из этого следует

- Принципиальное сходство в особенностях строения и молекулярного состава клеток растений и животных указывает на родство и единство их происхождения, вероятнее всего, от одноклеточных водных организмов.

- В составе обоих видов содержится множество элементов Периодической таблицы, которые в основном существуют в виде комплексных соединений неорганической и органической природы.

- Однако различным является то, что в процессе эволюции эти два типа клеток далеко отошли друг от друга, т.к. от различных неблагоприятных воздействий внешней среды они имеют абсолютно разные способы защиты и также имеют различные друг от друга способы питания.

- Растительная клетка главным образом отличается от животной крепкой оболочкой, состоящей из целлюлозы; специальными органоидами – хлоропластами с молекулами хлорофилла в своем составе, с помощью которых осуществим фотосинтез; и хорошо развитыми вакуолями с запасом питательных веществ.

Под давлением эволюционного процесса, живые организмы приобретали все новые и новые признаки, способствующие приспособлению к окружающей среде и, помогающие занять определенную экологическую нишу. Одним из первых произошло разделение по способу организации клеточного строения между двумя царствами: растениями и животными.

Сходные элементы клеточного строения растительной и животной клеток

Растения, как и животные, относятся к эукариотическим организмам, т.е. имеют ядро - двумембранный органоид, отделяющий генетический материал клетки от остального её содержимого. Для осуществления синтеза белков, жироподобных веществ, их последующей сортировки и выведения в клетках и животных и растений есть эндоплазматическая сеть (гранулярная и агранулярная), комплекс Гольджи и лизосомы. Для синтеза энергии и клеточного дыхания обязательным элементом являются митохондрии.

Отличные элементы клеточного строения растительной и животной клеток

Животные - гетеротрофы (потребляют готовые органические вещества), растения - автотрофы (с использованием солнечной энергии, воды и углекислого газа синтезируют простые углеводы и далее преобразуют их). Именно различиями в типах питания и обусловлена разница в клеточном строении. Животные не имеют пластид, главной функцией которых является фотосинтез. Вакуоли растений крупные, служат для запасания питательных веществ. Животные же запасают вещества в цитоплазме в виде включений, а их вакуоли - мелкие и служат в основном для изоляции ненужных или даже опасных веществ, и их последующего выведения. Растения запасают углеводы в виде крахмала, животные - в виде гликогена.

Другое основопологающее отличие растений и животных - способ роста. Для растений характерен верхушечный рост, для его направления, поддержания жесткости клетки, а также для ее защиты предназначена клеточная стенка, которая отсутствует у животных.

Таким образом, растительная в отличие от животной клетки

- имеет пластиды;

- имеет несколько крупных вакуолей с запасом питательных веществ;

- окружена клеточной стенкой;

- не имеет клеточного центра;

Основные составляющие растительной клетки – это оболочка клетки и её содержимое, которое называется протопластом. Оболочка отвечает за форму клетки, а также обеспечивает надёжную защиту от влияния внешних факторов. Взрослая клетка растения отличается наличием полости с клеточным соком , которая имеет название вакуоль. Протопласт клетки содержит ядро, цитоплазму, а также органеллы: пластиды, митохондрии. Ядро клетки растения покрыто двумембранной оболочкой, которая содержит поры. Через эти поры поступают к ядру вещества.

Следует сказать, что цитоплазма растительной клетки имеет достаточно сложное строение мембран. Сюда входят и лизосомы, и комплекс Гольджи, и ретикулум эндоплазмы. Цитоплазма растительной клетки является основным компонентом, который участвует в важных процессах жизнедеятельности клетки. Существуют также и немембранные структуры в цитоплазме: рибосомы, микротрубочки и прочие. Основная плазма, в которой располагаются все органеллы клетки, называется гиалоплазмой. Растительная клетка содержит хромосомы, которые отвечают за передачу наследственной информации.

Особые признаки растительной клетки

Можно выделить основные отличительные особенности клеток растения:

- Оболочка клетки состоит из целлюлозной оболочки.

- В клетках растений содержатся хлоропласты, которые отвечают за фотоавтотрофное питание за счёт наличия хлорофиллов с зелёным пигментом.

- Клетка растения предполагает наличие трёх разновидностей пластид.

- Растение имеет особую клетку вакуоль, причем молодые клетки имеют небольшие вакуоли, а взрослая клетка отличается наличием одной большой.

- Растение способно откладывать углевод про запас в качестве крахмальных зёрен.

Строение животной клетки

Животная клетка в обязательном порядке содержит ядро и хромосомы, наружную мембрану, а также органоиды, расположенные в цитоплазме. Мембрана животной клетки защищает её содержимое от внешнего воздействия. В состав мембраны входят молекулы белков и липидов. Взаимодействие ядра и органоидов клетки животного обеспечивает цитоплазма клетки.

К органоидам животной клетки относят рибосомы, которые расположены в эндоплазматической сети. Здесь происходит процесс синтеза белков, углеводов и липидов. Рибосомы же отвечают за синтез и транспортировку белка.

Митохондрии животной клетки ограничены посредством двух мембран. Лизосомы клетки животного способствуют детальному расщеплению белков до аминокислот, липидов до уровня глицерина, а жирных кислот до моносахаридов. Также клетка содержится комплекс Гольджи, который состоит из группы определённых полостей, которые отделены мембраной.

Сходства растительных и животных клеток

К признакам, которыми похожи растительные и животные клетки, можно отнести следующие:

- Схожее строение системы структуры, т.е. наличие ядра и цитоплазмы.

- Обменный процесс веществ и энергии близки по принципу осуществления.

- И в животной, и в растительной клетке имеется мембранное строение.

- Химический состав клеток очень похож.

- В клетках растения и животного присутствует похожий процесс клеточного деления.

- Растительная клетка и животная имеет единый принцип передачи кода наследственности.

Существенные различия между растительной и животной клеткой

Помимо общих признаков строения и жизнедеятельности растительной и животной клетки, существуют и особые отличительные черты каждой из них. Отличия клеток заключаются в следующем:

Таким образом, можно сказать, что растительные и животные клетки похожи между собой содержанием некоторых важных элементов и некоторыми процессами жизнедеятельности, а также имеют существенные отличия в структуре и обменных процессах.

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

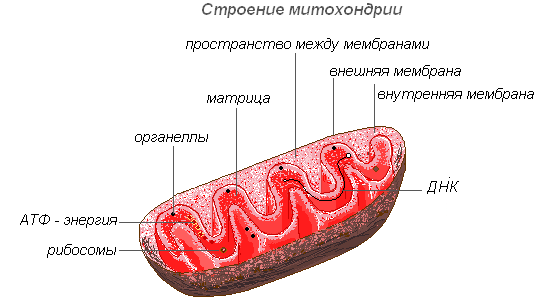

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

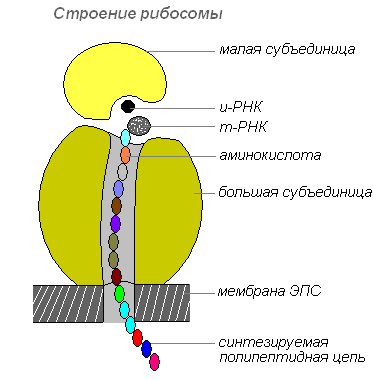

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.

Анализ эффективности финансовых вложений.

Финансовые вложения могут быть в виде ценных бумаг, вклады в уставный капитал, предоставленные кредиты и займы.

Ретроспективная оценка эффективности финансовых вложений производится сопоставлением суммы полученного дохода и суммы расходов конкретного вида актива.

Среднегодовой уровень доходности изменяется под влиянием структуры каждого вида вложения и под уровнем доходности каждого вклада.

СрУД = ∑ Уд.в. i × Уд.Д i

Оценка и прогнозирование экономической эффективности финансовых инвестиций производится с помощью относительных и абсолютных показателей. Основными факторами влияющими на эффективность являются:

2. текущая внутренняя стоимость.

Текущая внутренняя стоимость зависит от 3 факторов:

1) Ожидаемое поступление денежных средств;

2) Норма доходности;

3) Продолжительность периода получения дохода.

ТВнСт = ∑ (Ожид.ДС / (1 + N д) n)

Таблица 4.

Анализ эффективности использования долгосрочных

финансовых вложений

| Показатели | Прошлый | Отчетный | Отклонение |

| 1. Сумма долгосрочных финансовых вложений всего, тыс.руб. | +1700 | ||

| в том числе: а) акции | +1400 | ||

| б) облигации | +300 | ||

| 2.Удельный вес, % | |||

| а) акций | +2 | ||

| б) облигаций | -2 | ||

| 3. Полученный доход, всего в тыс.руб. | +1500 | ||

| а) акции | +500 | ||

| б) облигации | +1000 | ||

| 4. Доходность долгосрочных финансовых вложений | |||

| а) акций | 44,4 | -1,6 | |

| б) облигаций | 42,6 | +17,4 | |

| 5. Доходность общая, % | 44,71 | 50,02 | +5,31 |

Д общ. = ∑ Уд.в. i × Д r i

Факторный анализ общей доходности проводится методом абсолютных разниц:

1) ∆ Д общ. (Уд.в.) = (2 × 46 + (-2) × 42,6) / 100 = + 0,068

2) ∆ Д общ. (Д r .) = (-1,6 × 64 + 17,4 × 36) / 100 = 5,24

Баланс факторов: 0,068 + 5,24 = 5,31

2. Основные химические компоненты протопласта. Органические вещества клетки. Белки – биополимеры, образованные аминокислотами, составляют 40-50% сухой массы протопласта. Они участвуют в построении структуры и функциях всех органелл. В химическом отношении белки подразделяются на простые (протеины) и сложные (протеиды). Сложные белки могут образовывать комплексы с липидами – липопротеиды, с углеводами – гликопротеиды, с нуклеиновыми кислотами – нуклеопротеиды и т.д.

Белки входят в состав ферментов (энзимов), регулирующих все жизненно важные процессы.

Нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК – важнейшие биополимеры протопласта, содержание которых составляет 1-2 % от его массы. Это вещества хранения и передачи наследственной информации. ДНК в основном содержится в ядре, РНК – в цитоплазме и ядре. ДНК содержит углеводный компонент дезоксирибозу, а РНК – рибонуклеиновую кислоту. Нуклеиновые кислоты – полимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. Нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара рибозы или дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты. Нуклеотиды бывают пяти типов в зависимости от азотистого основания. Молекула ДНК представлена двумя полинуклеотидными спиральными цепями, молекула РНК – одной.

Липиды – жироподобные вещества, содержащиеся в количестве 2-3 %. Это запасные энергетические вещества, входящие также в состав клеточной стенки. Жироподобные соединения покрывают тонким слоем листья растений, не давая им намокать во время обильных дождей. Протопласт растительной клетки содержит простые (жирные масла) и сложные липиды (липоиды, или жироподобные вещества).

Углеводы. Углеводы входят в состав протопласта каждой клетки в виде простых соединений (растворимых в воде сахаров) и сложных углеводов (нерастворимых или слаборастворимых) – полисахаридов. Глюкоза (С 6 Н 12 О 6) – моносахарид. Особенно много его в сладких плодах, он играет роль в образовании полисахаридов, легко растворяется в воде. Фруктоза, или плодовый сахар, - моносахарид, имеющий такую же формулу, но по вкусу значительно слаще. Сахароза (С 12 Н 22 О 11) – дисахарид, или тростниковый сахар; в больших количествах содержится в сахарном тростнике и корнеплодах сахарной свеклы. Крахмал и целлюлоза – полисахариды. Крахмал – резервный энергетический полисахарид, целлюлоза – основной компонент клеточной стенки. В клеточном соке корнеклубней георгина, корнях цикоря, одуванчика, девясила и других сложноцветных встречается еще один полисахарид – инулин.

Из органических веществ в клетках также содержатся витамины – физиологически активные органические соединения, контролирующие ход обмена веществ, гормоны, регулирующие процессы роста и развития организма, фитонциды – жидкие или летучие вещества, выделяемые высшими растениями.

Неорганические вещества в клетке. Клетки включают от 2 до 6 % неорганических веществ. В составе клетки обнаружено более 80 химических элементов. По содержанию элементы, входящие в состав клетки, можно разделить на три группы.

Макроэлементы. На их долю приходится около 99 % всей массы клетки. Особенно высока концентрация кислорода, углерода, азота и водорода. Их доля составляет 98 % всех макроэлементов. К оставшимся 2 % относятся - калий, магний, натрий, кальций, железо, сера, фосфор, хлор.

Микроэлементы. К ним принадлежат преимущественно ионы тяжелых металлов, входящие в состав ферментов, гормонов и других жизненно важных веществ. Содержание их в клетке колеблется от 0,001 до 0,000001 %. К микроэлементам относятся бор, кобальт, медь, молибден, цинк, ванадий, йод, бром и др.

Ультрамикроэлементы. Доля их не превышает 0,000001 %. К ним относятся уран, радий, золото, ртуть, бериллий, цезий, селен и другие редкие металлы.

Вода – составная часть любой клетки, это основная среда организма, принимающая непосредственное участие во многих реакциях. Вода - источник кислорода, выделяемого при фотосинтезе, и водорода, который используется для восстановления продуктов ассимиляции диоксида углерода. Вода – растворитель. Различают гидрофильные вещества (от греч. «hydros» - вода и «phileo» - люблю), хорошо растворимые в воде, и гидрофобные (греч. «phobos» - боязнь) – вещества, трудно или совсем не растворимые в воде (жиры, жироподобные вещества и др.). Вода – основное средство передвижения вещества в организме (восходящие и нисходящие токи растворов по сосудам растений) и в клетке.

3. Цитоплазма. В протопласте большую часть занимает цитоплазма с органоидами, меньшую - ядро с ядрышком. Цитоплазма имеет плазматические оболочки: 1) плазмалемму – наружную мембрану (оболочку); 2) тонопласт – внутреннюю мембрану, соприкасающуюся с вакуолью. Между ними расположена мезоплазма – основная масса цитоплазмы. В мезоплазму входят: 1) гиалоплазма (матрикс) – бесструктурная часть мезоплазмы; 2) эндоплазматическая сеть (ретикулум); 3) аппарат Гольджи; 4) рибосомы; 5) митохондрии (хондриосомы); 6) сферосомы; 7) лизосомы; 8) пластиды.